Zeitgenössische Epoche

1850: Beginn des Weinhandels

Bis dahin wurde mit Wein nicht gehandelt. Seine Produktion deckte in erster Linie den eigenen täglichen Bedarf. Ab 1500 findet allmählich ein Austausch statt, um Gasthäuser und das nicht-weinbauliche Oberwallis zu versorgen. Einige unternehmungslustige Eigentümer erproben neue Techniken, um die Weinqualität zu verbessern, den Ertrag zu steigern oder neue Absatzmärkte zu erschliessen.

Der eigentliche Weinhandel beginnt nach dem Sonderbundskrieg (1847). Die vom Staat konfiszierten Rebgüter der Kirche werden von wohlhabenden Walliser Familien oder von Waadtländer Investoren aufgekauft, welche die ersten Weinhäuser im Kanton gründen. Die Eindämmung der wilden Rhone trugen zur Erweiterung der Weinbauflächen bei. Mit der Ankunft der Eisenbahn im Jahr 1860 öffnen sich neue Horizonte.

1850-1918: Der wirtschaftliche Aufschwung von Rebe und Wein

Die Entwicklung des kommerziellen Weinbaus im Wallis ist eine Folge des Sonderbundskrieges (1847). Die der Kirche enteigneten Güter werden von wohlhabenden Walliser Familien oder von Waadtländer Investoren aufgekauft, welche die ersten Weinhäuser im Kanton gründen. Rebsortenbestand und Anbaumethoden entwickeln sich weiter. Der Staat fördert aktiv den Fortschritt in Landwirtschaft und Weinbau. Die Eindämmung der Rhone und der Bau der Eisenbahn anfangs der 1860er Jahre ermöglichen eine Erweiterung der Anbauflächen und den Zugang zu neuen Absatzmärkten. Der Weinbau wurde schnell zum wichtigsten Zweig der Landwirtschaft im Wallis.

1918: Wiederherstellung des Weinberges

Mehltau und falscher Mehltau befallen den Walliser Rebberg ab den 1880er Jahren. Die Reblaus, die in Europa verheerende Schäden anrichtet, taucht im Wallis spät auf (1916). Trotz der vorsorglichen Massnahmen ist eine allmähliche Wiederherstellung der Rebberge unumgänglich. Wie anderswo müssen Setzlinge gepflanzt werden, die auf amerikanisches Unterholz gepfropft sind. Die Selektion der Unterlagen, die mit den einheimischen Rebsorten kompatibel sind, verlangt eine langwierige Experimentierarbeit. Deshalb werden die alten einheimischen Rebsorten zugunsten ertragreicherer und leichter zu bewirtschaftender Gewächse vernachlässigt. Die Neupflanzungen bevorzugen vor allem Chasselas, Sylvaner, Pinot Noir und Gamay. Praktisch die Gesamtheit der Walliser Weinberge ist Ende der 1950er Jahre wieder hergestellt.

1918-1950: Die grosse Veränderung

Für den Weinbau ist die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts eine reiche und hektische Periode. Nach dem Auftreten der Reblaus (ab 1916) werden die Rebberge im Verlaufe einiger Jahrzehnte total erneuert. Der Rebsortenbestand und die Weinbaumethoden verändern sich tiefgründig. Nach einer schweren Wirtschaftskrise (1929) müssen sich die Winzer und Händler neu organisieren. Dies führt zur Gründung der Genossenschaftskellerei Provins. Eidgenössische Bestimmungen spielen eine immer wichtigere Rolle im Weinbau, die Ausbildung wird professioneller und die Rebfläche vergrössert sich weiter, bis das Wallis 1957 zum führenden Weinbaukanton der Schweiz wird (3550 ha).

1930: Gründung des Genossenschaftskellerei Provins

Nach dem Ersten Weltkrieg hat das Wallis Absatzschwierigkeiten. Trotzdem werden die Rebflächen und die Ernten immer grösser (24 Millionen Liter im Jahr 1918). Die Lagerbestände belasten die Kellereien, ausländische Weine überfluten den Markt und die Walliser Crus finden in einer durch die Wirtschaftskrise verarmten Schweiz keine Käufer mehr. Den Produzenten, die unter dem Joch der Händler stehen, geht es an den Kragen. Mit der Unterstützung des Staates beschliessen sie, ihre Kräfte zu vereinen. Der Bund der Walliser Genossenschaftskellereien wird 1930 gegründet. 1937 entsteht daraus „Provins“.

Diese Gründung bezweckt, den Traubenproduzenten einen gerechten Preis zu sichern und ihnen Möglichkeiten für Weinproduktion und -lagerung zu bieten. Von Anfang an verlangt die Genossenschaft von ihren Mitgliedern, dass sie sich an bestimmte Regeln halten, um die Verfahren und die Qualität der Produktion zu verbessern. So führt sie namentlich die Rebbauzonen oder die Verwendung von Holzkisten für die Ernte ein.

1950-1991: Spannungen zwischen Quantität und Qualität

Die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist durch eine immer besser strukturierte Organisation von Produktion und Weinhandel gekennzeichnet. Auf gesetzlicher Ebene werden die Grundlagen einer protektionistischen nationalen Weinwirtschaft festgelegt. Die Walliser Rebfläche nimmt ständig zu, bis sie 1980 5’200 ha erreicht. Die Herstellung wird industrialisiert. Die Traubenlese ist ein lohnendes Geschäft und der Weinbau steht in Hochblüte. Das Streben nach Ertrag verdrängt jedoch oft das Qualitätsbewusstsein.

Doch Anfang der 1980er Jahre erlebte das Wallis wie andere Weinregionen eine schwere Überproduktionskrise, die weitreichende Folgen hatte. Die Riesenernten 1982 und 1983 führen zu einem heftigen Preiseinbruch und zu grossen Lagerproblemen. Sie verursachen beim Handel riesige Finanzierungslasten. Diese Krise erschüttert die ganze Weinbranche und stellt weitgehend ihre ganze Arbeitsweise in Frage.

Ab 1991: Die AOC – Jahre

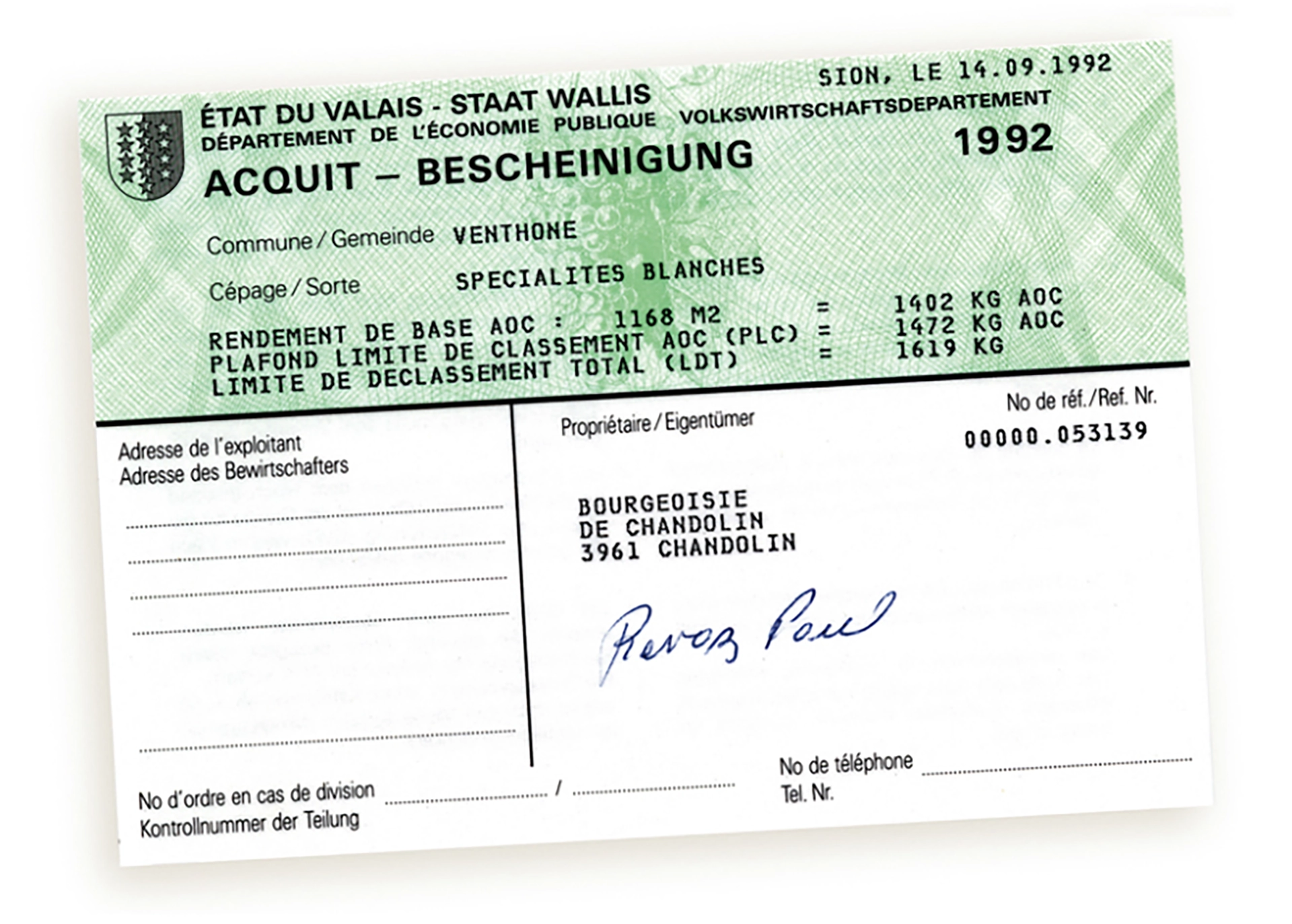

Die große Absatzkrise der 1980er Jahre führte zur Einführung der kontrollierten Ursprungsbezeichnungen („Appellation d’origine contrôlée“ – AOC). Im Wallis treten diese Vorschriften im Jahr 1992 in Kraft.

Ziel der AOC ist es, die Qualität und die Authentizität der Walliser Weine zu gewährleisten. Nunmehr sind die Erträge pro Quadratmeter begrenzt. Es gibt Kontrollen, Produktionsnormen und den verschiedenen Rebsorten angepasste Weinbausektoren.

Im Umfeld der Importliberalisierung und der zunehmenden Konkurrenz haben die Walliser Weine einen schönen Trumpf in der Hand. Sie zeichnen sich durch hochstehende Qualität und Originalität aus. Die 90er Jahre erleben das Comeback der Walliser Spezialitäten: traditionelle Rebsorten mit ausgezeichneten önologischen Qualitäten, die immer mehr Weinfreunde aus aller Welt begeistern.

Neben der Wiederbelebung einheimischen Rebsorten sind die Aufwertung der Terroirs und der Schutz des landschaftlichen Erbes ebenfalls Ziele der Walliser Weinbaupolitik zu Beginn des 21. Jahrhunderts.